3

K

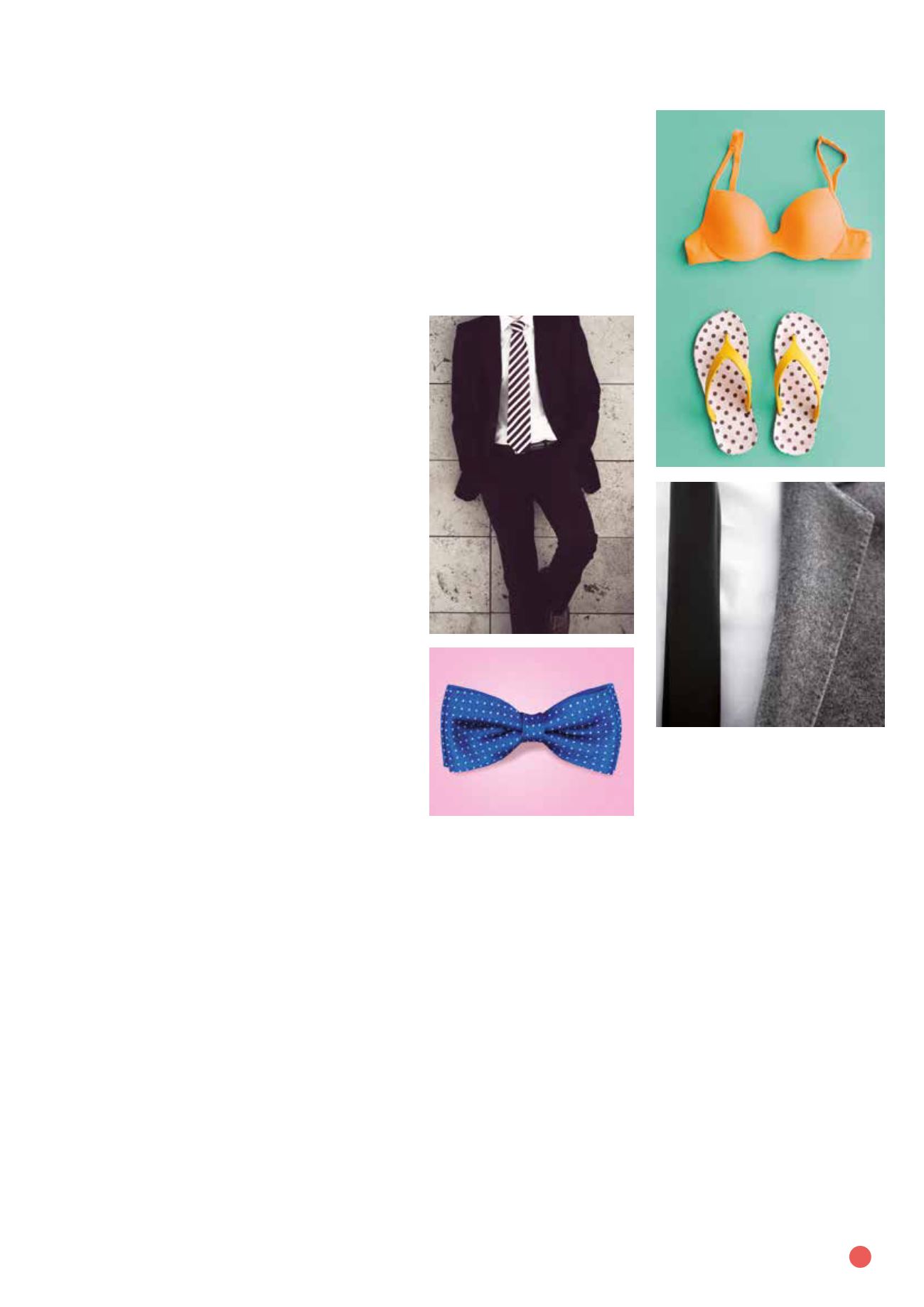

leider haben ihre eigene Sprache. Sie „transportieren

Ordnungsmuster, die es uns in Sekundenschnelle erlau-

ben den gegenüberliegendenMenschen gesellschaftlich

einzustufen“, so Iris Kolhoff-Kahl, Professorin für Textil-

gestaltung. Diese „konformen Muster des kollektiven

Wissens“ sind durchaus hilfreich, um sich in Alltags-

situationen schnell zurechtzufinden. Hinter einemHerrn

im Anzug vermuten wir direkt Seriosität, vielleicht einen

Bankangestellten,würdenaber kaumaneinenHausmeis-

ter denken. Bei Frauenmit Kopftuch, jungenMädchen in

Hotpants oder bei TrägerInnen von Spruch-T-Shirts flam-

men entsprechend andere (vorurteilende) Bilder in unse-

renKöpfenauf. DieseVorurteile sind jedochnicht vorher-

bestimmt, sondernbedingt durchunsere kulturelleBrille.

D

as Umfeld und die Kultur, in der wir aufwachsen, beein-

flussendieArt,wiewirDingewahrnehmenundwiewirbe-

stimmte (Kleidungs-)Symboleeinordnen. Inverschiedenen

Kulturkreisen verbinden Menschen völlig andere Dinge

mit genau denselben Kleidungsstücken und -symbolen:

„Schwarz bedeutet nicht notwendigerweise Trauer, ein

Rock bedeutet nicht in allen Kulturen weiblich“, weiß

Designforscher Professor Carlo Sommer. Kleidung ist

somit das Ergebnis einer soziokulturellen Übereinkunft

und ein „Medium nonverbaler Kommunikation“.

K

leidungbietet dieMöglichkeit, eigene Identitätsvorstel-

lungen für andere sichtbar zumachen. Dabei ist die Ba-

lance zwischen Anpassung und Abgrenzung besonders

wichtig. Weicht Kleidung zu sehr vonder kulturell verein-

bartenNormalvorstellung in einer bestimmten Situation

ab, so müssen die TrägerInnen mit Sanktionen rechnen.

Man kann sich gut vorstellen, was passiert, wenn eine

Frau imBikini auf eineHochzeit geht. Ähnlich verhält es

sich, wenn sichSchülerInnenentgegenderNorm kleiden.

Sie fallenauf und störendasNormalbild. Gerade Jugend-

liche nutzenKleidung jedoch, ummit ihrer eigenen Iden-

tität zu experimentieren. Diese zweite Haut bietet ihnen

die Möglichkeit, verschiedene Rollen einzunehmen und

sich selbst darin zu erproben. Für die Entwicklung der ei-

genenPersönlichkeit ist das sehrwichtig, kann jedochbei

(vermeintlichen) Verstößen gegen kulturell vorherrschen-

de Kleidungsnormen zu Unverständnis und Konflikten

führen.

A

uch LehrerInnen in scheinbar unpassender Kleidung

sorgen für Unruhe. Berufskleidung in anderenBereichen,

wie zum Beispiel bei Bankangestellten, ist häufig ver-

einheitlicht. Insbesondere Uniformen symbolisieren den

Berufsstandunddienenhäufigauchdem Schutz der Per-

son, deren Individualität hinter der Kleidung zurücktritt.

ImVordergrund steht die durchdieKleidung verdeutlich-

teFunktionder Person. Gleichzeitig verändernUniformen

Hotpants, Schlabberhosen, Tanktops und Co in der Schule? Laut vielen

SchulordnungenabsoluteNo-Gos. Dochwoher kommt dieHaltunggegen-

über bestimmtenKleidungsstücken?

DieSprachederKleidung

nicht nur den äußeren Habitus von Menschen, sondern

bestimmen auch ihre Verhaltensweise, schrieb Ingeborg

Petrascheck-Heim bereits 1966 in „Die Sprache der Klei-

dung: Wesen undWandel der Tracht, Mode, Kostüm und

Uniform“.

W

ir verhalten uns also entsprechend der Kleidung, die

wir tragen. Für LehrerInnen gibt es inDeutschland keine

vorgeschriebene Berufskleidung. Geht man vom Rollen-

verständnis einer modernen Lehrkraft als LernbegleiterIn

oder Lerncoach aus, die SchülerInnen unterstützt, ohne

dabei allzu sehr im Mittelpunkt zu stehen, gleichzeitig

aber auch eine Vorbildfunktion erfüllt, so können sich

LehrerInnen selbst die eine oder andere Regel für ange-

messene Kleidung ableiten.

Eva-ChristinKoch

ist Lehrkraft für besondereAufgaben an der

Fakultät für Kulturwissenschaften

der Universität Paderborn für das Fach Textilgestaltung.

Fotos (von oben nach unten):

aimy27feb/shutterstock.com;

flobox, himberry /photocase.de;

Lucy Liu/shutterstock.com

punktlandung2015.2